交通量調査は、道路の交通量及び道路現況等を調査し、道路の計画・設計、維持修繕計画及び施策策定などの場面(道路計画、道路整備効果、交差点計画、道路交通安全計画、渋滞対策、交通情報計画、交通施設計画、地域計画、道路環境計画など)で必要となる基礎資料を得ることを目的に実施します。

道路

調査・解析/計画・設計/防災・維持管理

調査・解析

交通量調査

交通容量解析

道路でひとたび渋滞が発生すると解消までに長い時間を要します。そこで、いくつかの代替案をつくるとともに、幾何構造、交通制御、交通処理能力等についてフィードバックを繰り返しながら比較検討し、交通需要に応じ渋滞が発生しないよう交通容量解析を行います。

計画・設計

高規格道路、一般道路の計画・設計

道路は、交通ネットワークの要として人の移動や物資輸送に欠かすことのできない社会資本です。また、都市の骨格形成や防災空間、公益施設の収容空間としての役割を果たしています。そこで、地域特性や交通特性、ネットワーク特性に応じて必要な道路機能、道路構造を総合的に判断し「最適なみちづくり」に向けた計画・設計を行います。

- 道路概略・予備・詳細設計

- 平面交差点計画・設計

- インターチェンジ(立体交差)計画・設計

高規格幹線道路インターチェンジ

交通安全施設の設計

交通安全施設は、道路利用者が安全・円滑・快適に道路を通行するために設置される施設です。車両の路外逸脱等による当事者・第三者への被害を防止する防護柵、道路を利用する上で必要な情報(目的地や通過地の方向や距離等)を提供する道路標識、夜間の見通し向上・視野拡大・視線誘導等に優れた効果がある道路照明などについて設計を行います。

- 防護柵の設計

- 道路標識の設計

- 道路照明の設計

道路構造物設計

道路構造物予備設計(門型ラーメン・箱型函渠、擁壁・補強土、法面工、覆工等)は、地形・地質・立地条件等の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、構造物ごとに構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定します。

道路構造物詳細設計(門型ラーメン・箱型函渠、擁壁・補強土、法面工、覆工等)は、予備設計等で決定された構造形式について、地形・地質・交差条件・荷重条件・使用材料等との整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成します。

防災・維持管理

交通事故分析・対策の検討

交通事故による死者数は、近年減少傾向にあるものの未だに年間4千人以上もの命が失われています。また、交通事故の発生件数は年間60万件以上も発生しており、交通事故情勢は厳しい状況にあります。効率的・効果的な安全対策を推進するため事故危険箇所などにおいて、科学的データや関係者による現地点検等にもとづく事故要因分析を行います。さらに、地域の実情やニーズを踏まえつつ、幹線道路・生活道路において事故要因に即した交通安全対策を立案・設計するとともに対策効果の検証を行います。

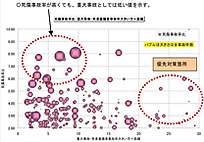

重大事故分布図

維持管理計画

これまでに建設された道路構造物の半数近くは老朽化を迎え、補修や補強の必要性が発生する必要性が生じています。その中で大規模な補修、更新等が一気に集中しないよう構造物の対策優先順位および対策方法、ライフサイクルコスト縮減シナリオの設定等、事業費の平準化を目的とした計画を行います。

道路防災設計

道路で豪雨や地震などに起因する斜面崩壊、落石、地すべり、土石流等の自然災害が発生すると、周辺地域の生活や経済に大きな影響を及ぼすとともに、人的災害につながる可能性があります。そこで、周辺の地形・地質条件、過去の災害履歴等を踏まえた総合的な検討を行い、このような自然災害を未然に防止するための設計(のり面工、斜面安定工、落石対策工等)を行います。

自然災害による崩落を防止

道路維持修繕設計

わが国では、高度経済成長期以降に整備された社会インフラが、今後急速に老朽化することが見込まれるため、2013年を「社会資本メンテナンス元年」と位置づけ本格的な取り組みが進められています。こうした社会状況を鑑み、道路施設の調査・点検により健全性を判定し、損傷が見られる場合には長持ちさせるための最適な技術管理方法、補修・補強方法などについて設計を行います(メンテナンスサイクルへの対応)。

道路構造物点検

門型ラーメン・箱型函渠、擁壁・補強土、法面工、覆工、道路標識、道路照明等の各部材の損傷および変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者の被害を防止するための道路構造物に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るものです。

道路構造物補修調査

道路構造物点検結果に基づき、道路構造物の詳細調査・試験等を実施し、道路構造物の損傷状況および損傷原因を確認したうえで、今後の対策方針決定の資料とします。

道路構造物補修設計

補修設計は詳細調査で得られた情報を基に、施設の劣化度の判定、補修の要否の判定を行い、各損傷状況に応じた対策工を選定します。なお、補修工法の選定においては構造性、経済性のみならず既存ストックの延命化を考慮した維持管理性も踏まえ、総合的な対策を行います。

道路構造物補強設計

既存の道路構造物において近年の車両の大型化に伴う活荷重に対応するために構造物の耐荷力を向上させます。